Achtsamkeit – wie du bewusster mit deinen Emotionen umgehen kannst

August 3, 2020

Was du über Intimpflege wissen solltest

August 17, 2020Zu diesem Thema findest du

08 Podcast

Lust auf mehr? Worauf es bei der Lohnverhandlung ankommt

Gast: Sibyl Schädeli, Coach und Autorin

Dauer: 57:56

«Nicht nach mehr Geld zu fragen, bedeutet immer nein.» EDITION F

Wieso braucht es eigentlich Lohnverhandlungsseminare speziell für Frauen? Ist das nicht absurd? Leider nein! Fakt ist, dass Frauen in der Schweiz im Durchschnitt 18.3% weniger Lohn erhalten als Männer. Fakt ist auch, dass Menschen, die zögern, ein besseres Gehalt zu verlangen, nicht einfach ein bisschen weniger Geld verdienen als andere, die das tun, sondern dass dieser Effekt langfristig erhebliche Ausmasse annimmt. Und ebenfalls eine Tatsache ist, dass Frauen weniger oft ihr Gehalt verhandeln als Männer. Gemäss einer Studie an der Carnegie Mellon University in den USA verzichteten 93% der Frauen darauf, über das erste Gehaltsangebot zu verhandeln. Hingegen nahmen bei den Männern weniger als die Hälfte (43%) das erste Angebot an.

Wir haben kürzlich ein Webinar zu Lohnverhandlungen für Frauen besucht und teilen mit dir die wichtigsten Tipps und Tricks für deine nächste Lohnverhandlung. Ergänzend dazu haben wir für dich recherchiert und eine Checkliste zusammengestellt, die aufzeigt, worauf du zukünftig achten kannst, damit du den Lohn erhältst, der dir zusteht.

Im vorliegenden Blogeintrag lernst du

… was mit Lohnunterschied / -diskriminierung gemeint ist

… mehr über die Gründe (individueller und struktureller Art) für Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau

… praktische Tipps für deine nächste Lohnverhandlung

«Lohnunterschied» – eine zum Grossteil unerklärte Diskrepanz

Facts & Figures

- In der Schweiz verdienen Frauen im Durchschnitt 18.3% weniger als Männer, wovon es für 44% (sprich absolut ca. 8%) keine Erklärung gibt.

- Der Equal-Pay-Day zeigt auf, bis wann (gerechnet ab Jahresbeginn) Frauen im Durchschnitt «gratis» arbeiten in einem Jahr. Nicht, weil sie weniger leisten, sondern nur, weil sie für gleiche Arbeit weniger Lohn bezahlt bekommen. Der Equal-Pay-Day fand dieses Jahr am 22.02.2020 statt – knapp 8 Wochen arbeiten Frauen also gratis!

- Viele Studien zeigen, dass Frauen, die um eine Gehaltserhöhung bitten, Geschlechternormen verletzen. Wenn Frauen vom erwarteten Bild – kooperativ, freundlich und umgänglich zu sein – abweichen, wird oft weniger gerne mit ihnen zusammengearbeitet.

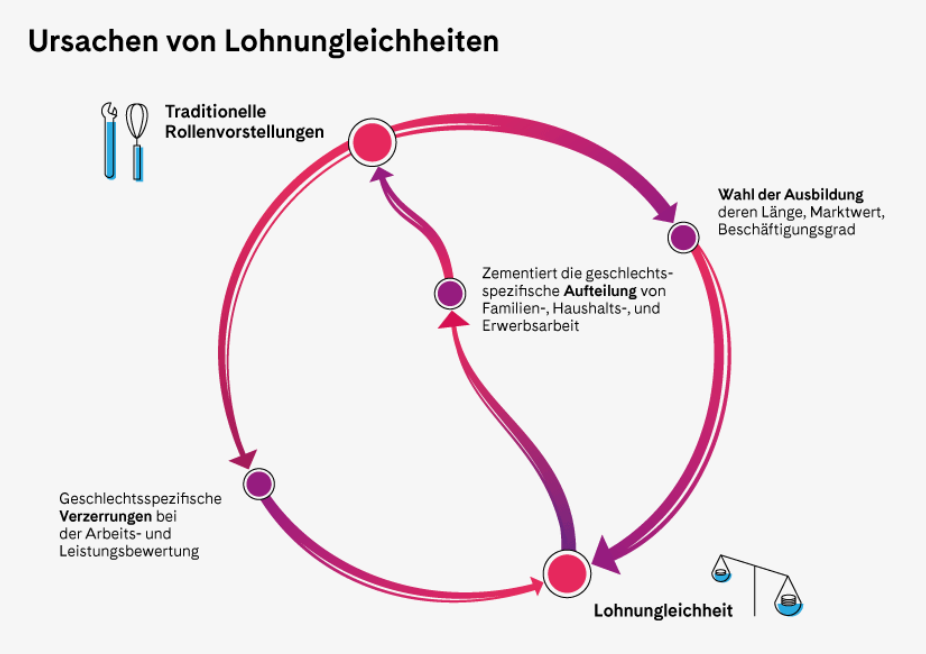

Woher kommt die Lohnungleichheit? Sind die Gründe in der Ausbildung zu finden? In den höheren Ausbildungsstufen liegen die Frauen klar vorne: 25.1% der Frauen in der Schweiz haben eine gymnasiale Maturität (17.5% der Männer) und es erlangen auch mehr Frauen als Männer einen Hochschulabschluss. Das deutet darauf hin, dass es nicht an mangelnder Ausbildung bzw. Chance auf Ausbildung liegt. Woran liegt es dann?

Der Lohnunterschied zwischen Frau und Mann ist oft auf die unterschiedliche Erwerbsbiografien von Frauen und Männern zurückzuführen. Zum Beispiel übernehmen Frauen viel mehr Haus- und Betreuungsarbeit als die Männer und arbeiten auch öfters in Tieflohnbranchen wie z.B. im Gesundheits- und Sozialwesen oder in der Gastronomie.

Insbesondere die Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Männer und Frauen ist ein Aspekt, den es zu beleuchten lohnt:

- In Familienhaushalten wird am häufigsten ein Modell mit vollzeiterwerbstätigem Vater und teilzeiterwerbstätiger Mutter gewählt, gefolgt vom Modell mit vollzeiterwerbstätigem Vater und nicht erwerbstätiger Mutter. Frauen leisten also meistens mehr unbezahlte Arbeit im Haushalt und in der Kinderbetreuung.

- Laut Bundesamt für Statistik arbeiten Frauen mit Kindern, die unter 6 Jahre alt sind, 58 Stunden die Woche «unbezahlt», also gratis.

- In der Schweiz arbeiten 59% der Frauen und nur 18% der Männer Teilzeit (unter 90%). 24.4% der Frauen und nur 6.6% der Männer arbeiten unter 50%.

Die Teilzeitbeschäftigung ist somit ein typisches Merkmal der weiblichen Erwerbsbiografie, was Auswirkungen auf Karrierechance und Lohn haben kann:

- Es gibt Unternehmen, die Führungsfunktionen nur ab einem gewissen Beschäftigungsgrad vergeben; 62.6% der erwerbstätigen Frauen in der Schweiz waren 2018 in einer Position ohne Vorgesetztenfunktion tätig (bei den Männern sind es 46.6%)

- Die Chance auf Beförderung und Weiterbildung kann beeinträchtigt sein

- Mit geringerem Beschäftigungsgrad wächst die Berufserfahrung und das Dienstalter langsamer, was sich oftmals direkt im Lohn niederschlägt.

Zudem weist die weibliche Erwerbsbiografie öfter längere Unterbrüche (z.B. Babypause) auf, was ebenfalls das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern vergrössern kann. Der Ökonom Lucas Tschan von der Universität Luzern hat jüngst die Einkommen von Frauen und Männern in ähnlichem Alter, mit ähnlicher Ausbildung und Berufserfahrung verglichen: Vor der Elternschaft verdienen Frauen und Männer beinahe gleich. Danach öffnet sich eine Schere und schliesst sich oft ein Berufsleben lang nicht mehr:

- Im Jahr der Geburt liegt das Einkommen der Neumütter um 20% tiefer als jenes der frisch gebackenen Väter;

- im darauffolgenden Jahr sind es bereits 39% und

- im übernächsten Jahr 40% (diese Differenz summiert sich bei einem mittleren Lohn von CHF 60‘000 auf jährlich CHF 24‘000)!

Nun haben wir viele strukturelle Gründe aufgelistet, weshalb die Frauen weniger Lohn erhalten als die Männer. Mit strukturellen Gründen meinen wir in diesem Fall die vorherrschenden wirtschaftlichen und soziopolitischen Rahmenbedingungen, welche dazu führen, dass Frauen andere Erwerbsbiografien als Männer aufweisen, mehr Haus- und Betreuungsarbeit übernehmen (müssen), viel häufiger Teilzeit und in schlechter bezahlten Branchen arbeiten.

Was ist aber mit den 44% des Lohnunterschieds, die nicht erklärt werden können? Der Fakt, dass auch wenn die Frau dieselbe Erwerbsbiografie ausweist wie ein Mann (keine Teilzeitarbeit, keine Kinder usw.), sie im Durchschnitt trotzdem weniger Lohn erhält. Dieser Lohnunterschied wird als Lohndiskriminierung aufgrund des Geschlechts bezeichnet. Was sind mögliche Erklärungen hierfür?

Warum fragst Du nicht?

Nebst den strukturellen Gründen gibt es auch individuelle Gründe, weshalb Frauen weniger Lohn erhalten als Männer. Leider ist es oftmals so, dass Frauen sich weniger zutrauen als ihre männlichen Kollegen und sich in Leistungsbeurteilungen tendenziell schlechter bewerten als es ein Mann, der exakt die gleiche Leistung erbringt, tun würde. Auch das wirkt sich negativ auf die Lohnentwicklung der Frauen aus. Anstatt eine gute Argumentationsstrategie für eine Lohnerhöhung oder einen guten Lohn zu definieren, überlegen sich Frauen leider allzu oft Gründe, weshalb sie nicht nach mehr Geld fragen können. Zum Beispiel bei der Familienplanung oder beim Wiedereinstieg nach dem ersten Kind kommen Aussagen wie: «Ich war gerade mehr als ein Jahr weg, nun muss ich erst einmal zeigen, dass ich etwas resp. soviel wie vor der Babypause leisten kann, bevor ich nach mehr Lohn fragen kann», leider immer noch viel zu häufig vor. Hinzu kommt, dass viele Frauen Angst haben, beim Gegenüber schlecht anzukommen, wenn sie mehr Lohn einfordern. Einfordern, verhandeln, sich in den Vordergrund stellen und seine Leistung hervorheben fällt Frauen schwieriger als Männern und sind Themen, die für Frauen öfter einen negativen Beigeschmack haben oder sogar mit Scham behaftet sind.

Nun könnte man sagen, tja, die Frauen sind halt selbst schuld, dass sie weniger Lohn erhalten, sie verhandeln nicht gerne, fragen nicht nach mehr und so weiter… So einfach ist es allerdings nicht. Frauen, so zeigt sich, können nicht immer die gleichen Lohnverhandlungsstrategien anwenden, von denen Männer profitieren. Die vorherrschenden Stereotypen bringen Frauen oft in ein Dilemma, denn wenn Frauen hart und selbstbewusst verhandeln, gelten sie oft als unweiblich. Dass du dich für einen fairen Lohn, der dir zusteht, engagierst, ist jedoch alles andere als unweiblich. Von Expertinnen und Experten wird empfohlen, dass du dir vor der Lohnverhandlung eine gute Informationsbasis schaffst.

- Einerseits machst du dies, indem du vorgängig die branchenüblichen Löhne auf diversen Portalen miteinander vergleichst und gewappnet bist, wenn das erste Lohnangebot nicht den marktüblichen Löhnen entspricht. Hier ist es wichtig, dass du bei den Portalen auch die Löhne für Männer anschaust, denn bei manchen Lohnportalen werden die Lohnunterschiede bereits in die Lohnrechner einkalkuliert. Das ist absurd, ist aber leider heute noch so!

- Andererseits kannst du dir eine bessere Verhandlungsbasis durch Transparenz schaffen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Frauen viel besser verhandeln, wenn die Lohnstruktur und der Verhandlungsspielraum bekannt bzw. transparent sind. Wie kannst du dir mehr Transparenz verschaffen? Allenfalls kennst du jemanden, der bereits dort arbeitet? Dann scheue dich nicht, diese Person anzugehen und Informationen über Lohnbänder einzuholen. Im Gespräch selbst kannst du zum Beispiel fragen, anhand welcher Kriterien du eingestuft worden bist. Viele Unternehmen arbeiten mit Lohnbändern. Frage nach, welche Qualifikationen notwendig sind, um in ein entsprechendes Lohnband eingeteilt zu werden. Wenn du die Kriterien erfüllst, kommuniziere deine Leistungen und Erfahrungen klar und deutlich. Zukünftig wird es in Unternehmen mit 100 und mehr Mitarbeitenden auch Lohnanalysen geben. Je nach Verfügbarkeit dieser Analysen werden diese ein weiterer wichtiger Anhaltspunkt für deine Verhandlung sein.

- Darüber hinaus ist es wichtig, dass du dich auf ein «nein» vorbereitest. Es liegt in der Natur der Verhandlung, dass dein Gegenüber nicht auf eine Lohnforderung von deiner Seite hofft. Mehr Lohn zu zahlen heisst mehr Ausgaben für die Firma und somit weniger Gewinn (um die Erfolgsrechnung ganz vereinfacht darzustellen). Und der Lohn deines Vorgesetzten hängt sehr oft vom Gewinn ab. Also cool bleiben, wenn ein «nein» kommt. Wie sagt man so schön? «Jede Verhandlung beginnt mit einem NEIN.» Nimm das «nein» als Startschuss für die Verhandlung und nicht als deren Ende. Jetzt geht es erst richtig los und dir wird die Möglichkeit gegeben, aufzuzeigen, warum du mehr Lohn forderst: Welchen Mehrwert generierst du für das Unternehmen? Wo hilfst du dem Unternehmen Kosten einzusparen? Bist du effizienter als andere? Bist du flexibel? Schlichtest du Konflikte im Team, die für das Unternehmen kostspielig werden könnten?

Unser Fazit ist also, dass sich ein Lohnverhandlungsseminar durchaus lohnen kann, um konkrete Verhandlungstechniken zu erlernen, sich seinem Mehrwert bewusst zu werden und zu lernen, diesen auch offen zu kommunizieren. Als kleine Hilfestellung für deine nächste Lohnverhandlung findest du als Toolbox den Leitfaden «Lohnverhandlung» von Sibyl Schädeli. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg bei deiner nächsten Gehaltsverhandlung.

Informiere dich weiter bei

Salarium – Statistischer Lohnrechner. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken

Lohncheck.ch. https://www.lohncheck.ch/de

Lohnrechner. https://www.lohnrechner.ch/#calculator

Schädeli, Sibyl. https://www.sibylschaedeli.ch/

Quellen

Bohnet, Iris (2017). What Works. Wie Verhaltensdesign die Gleichstellung revolutionieren kann. C.H. Beck. München.

Buecker, Teresa (2016). 7 Gründe, die jede Frau überzeugen sollten, jetzt nach mehr Gehalt zu fragen.https://editionf.com/gruende-warum-du-nach-mehr-gehalt-fragen-solltest/, abgerufen am 1. Mai 2020.

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann. Häufige Fragen zur Lohngleichheitsanalyse nach Gleichstellungsgesetz. https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/themen/arbeit/lohngleichheit/lohngleichheitsanalyse-gleichstellungsgesetz.html, abgerufen am 3. Mai 2020.

Küng, Zita. https://www.equality-consulting.ch/verdienen-sie-nicht-mehr/, abgerufen am 20. April 2020.

Medricky, Michelle (2019). So lernen Frauen mehr Lohn zu fordern. https://www.20min.ch/schweiz/news/story/Warteliste-bei-Lohnverhandlungs-Kurs-fuer-Frauen-21689846, abgerufen am 1. Mai 2020.

Saheb, Alexander (2020). Für Frauen kann sich der Mut zur Lohnverhandlung auszahlen. https://www.nzz.ch/finanzen/fuer-frauen-kann-sich-der-mut-zur-lohnverhandlung-auszahlen-ld.1538433, abgerufen am 20. April 2020.

Stillhart, Sibylle (2019). Schluss mit gratis! Frauen zwischen Lohn und Arbeit. Limmatverlag. Zürich.

Tschan, Lucas. Ein Erstgeborenes beeinflusst den Lohn einer Frau negativ. https://www.unilu.ch/news/ein-erstgeborenes-beeinflusst-den-lohn-einer-frau-negativ-4038/, abgerufen am 01. Mai 2020.

Wiget, Y., Wirth, T, & Caracciolo, D. (2019). Die Angst vor dem Karrierekiller. https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/die-angst-vor-dem-karrierekiller/story/16887526, abgerufen am 20. April 2020.